人工麝香研制蹚出中药现代化新路径

- 作者:韦钦国

- 来源:中国医药报

- 2016-01-21 10:06

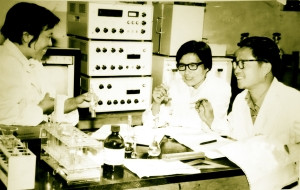

图为得到纯度99.8%麝香酮后,课题组成员喜笑颜开(从左至右分别为高肇润、陈雪、姚乾元)。

图为得到纯度99.8%麝香酮后,课题组成员喜笑颜开(从左至右分别为高肇润、陈雪、姚乾元)。

(照片由山东宏济堂制药集团股份有限公司提供)

1月8日,2015年度国家科技进步奖颁奖大会召开,“人工麝香研制及其产业化”项目获得国家科技进步奖一等奖。该项目始于1975年,由中国医学科学院药物研究所、山东宏济堂制药集团股份有限公司、中国中药公司、上海市药材有限公司、北京联馨药业有限公司五家单位联合研发。业内人士认为,人工麝香研制在科研、药用、环保、经济等多个方面的独特实践,几乎可以与青蒿素的研发相媲美:二者为同时期立项的国家级重大科研课题,都有国内多个科研单位、药厂协作,先后历经成千上万次试验;二者都是立足于传统中医理论,借助现代技术获得成功……下面,让我们一起探寻人工麝香研制背后的故事。

麝类资源濒危,国家立项研制人工麝香

麝香是雄麝肚脐和生殖器之间的腺体分泌物,系无可替代的名贵药材与高级香料。麝香入药在我国已经有2000多年的历史,诸多本草典籍均将麝香列为药材中的珍品,其浓郁的香味对中枢神经系统有兴奋作用,具有芳香开窍、镇痛安神、活血化瘀、解毒等功效,是治疗中风、脑炎等的速效药和特效药。《中国药典》中有400多种中成药都含有麝香,包括安宫牛黄丸、局方至宝散、西黄丸、紫雪丹、大活络丹、苏合香丸、六神丸等名药。

因为天然麝香不可替代且只能活取,加之麝生性胆小,听觉、嗅觉发达,又多在拂晓或黄昏活动,难以近距离接触,要获取麝香只能远距离射杀,因雌雄难辨,常被一起射杀,导致麝数量急剧减少,麝类动物成为濒危物种,严重破坏了生态平衡。1988年,麝被国务院列入首批《国家重点保护野生动物名录》(二级),2003年又被调整为一级保护野生动物,禁止天然麝香采取。

因为麝香原料匮乏而难以组方,无法解决危重症、疑难症用药的实际需要,原国家卫生部及中国药材公司早在上世纪70年代初就将人工麝香的研制列为重大攻关创新课题,进行“绝密”研究,先后加入研究的单位和药厂多达19家。早在上世纪60年代,宏济堂制药集团(时为济南人民中药厂)就与山东省中医药研究所就人工麝香研制展开合作,1975年6月6日双方成立“合成麝香课题组”。第一批成员主要有来自研究所的姚乾元、陈雪夫妇和宏济堂制药的刘厚起、赵文芝、高肇润(已故),1976年至1978年间,邵茂生、王军、李璐琳等相继加入课题组。

手持灭火器做实验,率先研制成功麝香酮

人工麝香研制的核心在于如何合成麝香中具有浓郁香气和强烈生理活性的麝香酮。项目主要完成人、本次获奖人、今年83岁的姚乾元回忆,开始时拟订了三条合成路线,并首先在研究所的动物房开始实验。但经过一年摸索,除更加认识到这一合成过程非常艰难以外没有取得任何有价值的结果。最后,根据当时药厂的条件和实验条件,姚乾元设计了一条原料可以在山东找到、反应条件相对容易掌握、将来宏济堂可以使用的应用合成化学的工艺路线。

这一合成过程需要高温反应,尤其是关键的“环合反应”需要在易燃溶剂中进行。据1978年参加工作就被分配到麝香酮小组担任实验员的袁世琪回忆,实验室就设在当时济南榜棚街宏济堂制药的三间毛毡屋顶的平房内,实验台是水泥制做的。由于实验过程需防火防爆,寒冬没有暖气但又不能生火炉,盛夏没有防暴设备,更没有设备通风驱暑,条件非常差。加上原料大多易燃易爆,又不具备精准操控的手段,实验人员不得不一手拿着灭火器、一手进行操作。

“在最初的三四年里,几乎没有上下班的概念,为了尽快出成果,所有人都守在实验室,吃住在实验室,对实验过程中每分每秒的进展都要做出详细记录。实在累到不行就回家躺两个小时,然后再立刻赶回来继续工作。有时还要戴着简单的防毒面具,冒着令人头晕恶心的异味操作。” 袁世琪回忆。

早期实验装置较简单,且有一些装置不能完全密闭,加之有机溶剂对身体有伤害,不少人的白细胞都有不同程度的下降。袁世琪说,有一次医院让去查体的十几个人全部留下来住院治疗,原因是他们的白细胞平均只有2800左右,不足正常人的一半,大家的第一反应却是“都住院了,谁干活?”好在厂里及时发放了提高免疫力的药品,保证了实验人员的健康。

打破国外权威结论,合成路线通过国家认定

经过3年苦战,宏济堂“合成麝香课题组”在国内率先合成了人工麝香酮。他们合成的麝香酮含有一个同分异构体,当时国内认为异构体和麝香酮性能没有区别,可以作为纯麝香酮使用。但就在大家的兴奋劲还没消退的当口,原国家卫生部就下达通知:人工合成麝香酮纯度必须要在97%以上,不能含有异构体及其他杂质——课题组的产品中的异构体被定性为非药用成分。

从化学结构上讲,异构体与麝香酮极为相似,二者是“双胞胎”,分离非常不容易。国外有专业媒体报道称,此两种物质曾由著名的瑞士化学家Stoll和Commarmon通过多种方法证明不能分离,国内部分学者也认为把这种异构体作为杂质分离出去得到纯麝香酮的路线是不可能的。

此时已经到了1978年,为了不让多年的辛苦付之东流,课题组经过理论分析认为,麝香酮和其异构体的化学结构虽然极度相似,但总会有细微的差异,有差异就有希望分离,为此进行了多次分离试验,但结果总是让人失望。此时,通过查阅专业性的国际资料,姚乾元找到了仅有的一篇俄语版的文献,从中获得一定启发。课题组从已取得的实验数据进行深入细致分析后重新制定了10个分离溶剂系统,每个系统约分离收集200份分离液,并重复5次同样的实验,计算下来共有上万份分离液。

因为工作量实在太大,课题组成员就三班轮流作业,日夜进行实验,这种状态一直连续进行了3个多月。在借用外单位的气相色谱仪进行检测时,前9000份分离液均未发现二者可以分离。就在大家开始绝望时,最后10个分离系统的1000份分离液在图谱上出现了“双峰”——这意味着麝香酮和异构体是可以分离的。随后课题组又进行了上百次的重复实验,使二者达到满意的分离,陆续总计得到约200克麝香酮,纯度达到99.8%。

此种分离工艺打破了国外知名专家认为此两种物质不能分离的结论,原国家卫生部和中国药材公司认为山东麝香酮的合成走在了全国前面,1978年4月,宏济堂制药获准参与全国“人工麝香”及“麝香酮”的攻关。1979年7月17日~21日,原国家卫生部及中国药材公司在济南召开全国合成麝香酮座谈会,肯定了此种合成路线的麝香酮纯度最高、工艺路线最安全,确定了宏济堂制药合成的麝香酮为“人工麝香”研究的组方成分,“其他合成路线都不要再搞了”。1981年,山东合成麝香酮的路线通过了部级鉴定。

临床应用获得成功,人工麝香酮实现量产

山东合成麝香酮的路线通过部级鉴定和国家认可,只能算是通过了小试,麝香酮作为人工麝香最重要的物质基础,必须要达到一定的生产规模才行,这就要进行中试试验。课题组兵分两路,一路由后来曾担任副厂长的刘厚起负责中试车间工艺和设备的设计、制造,建立中试车间,成功研发出“环合反应”高速搅拌下高温密闭和电解等的重要设备。第二路由姚乾元负责把小试工艺成果转化为中试实验,发现问题逐一解决;制定各种工序操作规程和各中间体的质量标准;把用大量易燃易爆的金属钠脱水的这一危险工序改进为安全的新工艺。

1983年,“人工麝香”课题成功申报国家“七五”攻关项目,得到国家科委支持,两年后中试一次成功。1985年12月24日,原国家卫生部药政局及中国药材公司在济南召开协作单位工作汇报会,初步拟订了“人工麝香”组方,指定宏济堂制药提供麝香酮以及供临床试验的安宫牛黄丸、苏合香丸、西黄丸、七厘散4种药物。1986年,上海、北京、广州等地的一些原卫生部指定医院开始进行双盲对照的临床试验。

1989年7月28日在北京召开的“人工麝香”全国临床总结会上,各临床医院一致认定“人工麝香”制剂与“天然麝香”制剂药效“完全相同”,建议尽快投产。1990年11月7日,原国家卫生部在济南召开全国一类新药“人工麝香”新药评审大会,“人工麝香”通过了一类新药评审;提出继续三期临床,争取尽快由试生产转为正式生产的要求。

1992年2月27日,国家科委召集原卫生部、中国药材公司及各研究单位,宣布人工麝香试产分工:由宏济堂制药生产一个原料(麝香酮);由另外两家单位各自生产一个原料。并决定把人工麝香作为唯一的一个计划产品进行管理,其他单位均不得生产,由中国药材公司设专部销售,要求原卫生部向各单位发放一级新药证书,国家保密组方。

至此,人工麝香酮在宏济堂制药正式投产,首年产量25公斤,“人工麝香”科研画上句号。截至目前,人工麝香酮的产量已相当于挽救了近千万只麝的生命。现在,宏济堂制药人工麝香酮生产已全部实现自动化,成为全国唯一、亚洲最大的人工麝香酮生产基地。(文/韦钦国)

(责任编辑:)

分享至

×

右键点击另存二维码!

-

相关阅读

- 科技创新为中国药材注入新内涵

- 济南生物医药突飞猛进

网民评论

欢迎

登录

-

为你推荐

互联网新闻信息服务许可证10120170033

网络出版服务许可证(京)字082号

©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1

《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有

dac00ec8-88f7-45fd-9248-d0bb4b6a357e_260x150c.jpg)